在杭州亚运会5G通信保障中心,数万芯光纤如银色血管般穿梭于走线架之间,支撑着赛事期间每秒超100TB的数据洪流。这个曾被视为“机房配角”的支撑系统,正通过材料革命、智能升级与场景创新,蜕变为支撑数字经济的“核心动脉”。

一、材料革命:从钢铁到复合材料的性能跃迁

传统钢制走线架在5G时代遭遇双重挑战:其重量导致建筑荷载超标,电磁屏蔽效应影响高频信号传输。新型走线架采用碳纤维增强复合材料(CFRP),在保持同等承载力的前提下,重量减轻70%。深圳前海某数据中心实测显示,使用CFRP走线架后,机房单位面积承重从1.2吨降至0.35吨,为更多5G设备部署释放空间。

针对高频通信需求,表面处理技术实现突破。上海某厂商开发的纳米陶瓷涂层走线架,将表面电阻率控制在10⁵Ω·cm以下,使28GHz毫米波信号传输损耗降低1.5dB/km。在雄安新区5G试验网中,该技术使基站覆盖半径提升12%,单站建设成本节约8万元。

二、智能升级:会“思考”的走线系统

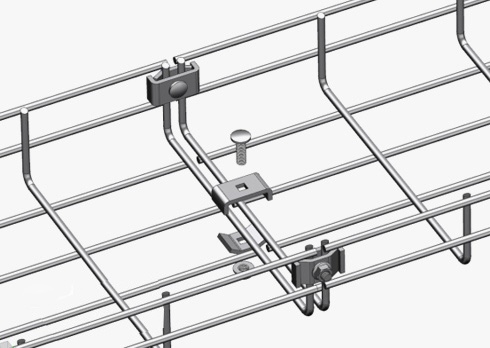

物联网与AI技术的融合,赋予走线架主动管理能力。中国电信在南京智算中心部署的智能走线系统,通过在关键节点嵌入光纤光栅传感器,实时监测线缆温度、应力及振动频率。当检测到某区域线缆温度异常时,系统自动触发BIM模型定位,并联动空调系统进行局部降温,使设备故障率下降67%。

更前沿的数字孪生技术已在试点应用。北京某金融数据中心通过构建走线架数字镜像,实现虚拟空间与物理实体的实时映射。在2024年夏季高温期间,系统提前72小时预测到某走线架连接件松动风险,自动生成维护工单,避免了一起可能导致的千万元级业务中断事故。

三、场景创新:从机房到极端环境的全域覆盖

针对不同场景需求,走线架已形成专业化产品矩阵:

户外极端环境:采用316L不锈钢基材+IP68密封设计的走线架,在海南文昌航天发射场经受住了12级台风与盐雾腐蚀的双重考验,保障了火箭发射期间的通信零中断。

工业物联网场景:开发防爆型走线架,通过ATEX认证,可在-40℃至85℃宽温域稳定运行。在内蒙古鄂尔多斯煤矿项目中,该产品成功支撑井下5G专网建设,实现采煤机远程操控延迟低于20ms。

临时应急通信:推出可折叠铝合金走线架,单人5分钟即可完成部署。在2024年京津冀洪灾救援中,该产品助力48小时内恢复灾区通信,较传统方式效率提升10倍。

从支撑线缆到智能管理,从单一功能到全域适配,走线架的进化轨迹折射出数字基础设施向智能化、场景化发展的必然趋势。当每根线缆都被赋予数字生命,当每个支撑节点都融入智能网络,这个曾经的“幕后配角”,正成为支撑万物互联时代的隐形脊梁。